感圧紙について説明します

顕色剤とカプセル

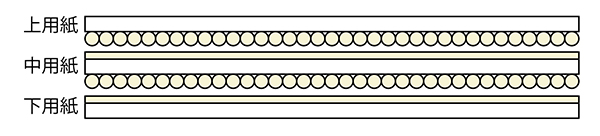

皆さま、感圧紙と聞いてピン!とくる方はいらっしゃるでしょうか? 複写伝票などに使われている複写できる紙のことです。感圧紙はカーボンを使わないためノーカーボン紙とも呼ばれております。感圧紙は「上用紙」「中用紙」「下用紙」の3種類に分かれていて、複写枚数によりそれぞれ使い分けています。それぞれ「顕色剤」と無色インクが入っている「カプセル」の付き方が違っています。

発色する仕組みとしては、書いた筆圧で裏側のカプセルが潰れ中の無色インクがはじけます。無色インクと表面に塗ってある顕色剤が化学反応を起こし、発色する仕組みになっています。例えば2枚複写にするときは上用紙と中用紙、4枚複写にする場合は上用紙、中用紙、中用紙、下用紙というように組み合わせます。

黒発色

複写される色は一般的に青発色が多く利用されていますが、黒発色もあります。

減感

ここは複写されたくない!という箇所があるときは減感インキをつかい印刷する「減感処理」をすると複写されずに保てます。減感処理は特殊な溶液(減感インキ)を複写したくない箇所に印刷することで、化学反応が起こるのを防ぐことができます。

複写伝票などでお困りの方は富沢印刷にお任せ! ご相談いつでも承っております。